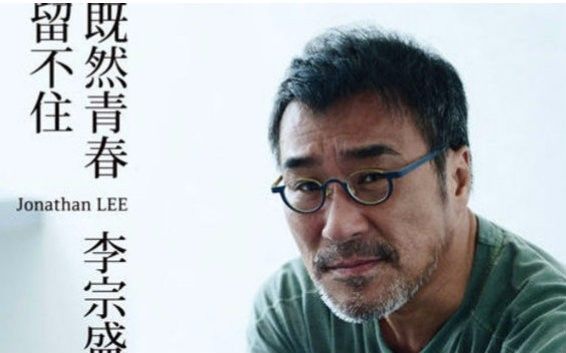

大学毕业后才开始听李宗盛唱歌。那之前,李宗盛是印象中久远年代的存在。到有一天突然受到他念白式唱法的吸引,才开始考古般挖掘这座宝矿,才发现李宗盛的作品竟是当初推开台湾流行乐的第一扇门,亦是陪伴自己成长的背景音。

近二十年前,作为初中生的我非常喜欢一盘磁带,赵传的某张专辑。喜欢到反反复复听,磁带里的歌词页夹在笔记本里,时时翻看跟着唱,以至于都翻烂了。说起来,初中小女孩唱“当四周掌声如潮水一般的汹涌,我见到你眼中有伤心的泪光闪动”、“世界是如此的小,我们注定无处可逃”这些词也是难以理解呀 (如今想起来) !再后来,更惊喜的发现依然是青春期在同学中流行的《梦醒时分》、《爱的代价》、《爱如潮水》,以及之后莫文蔚的《阴天》、梁静茹的《一夜长大》都出自李宗盛之手。

对于李宗盛歌词的评析非常丰富,从各种不同角度,而且最常与罗大佑做比较。知乎里就有个问题“如何评价罗大佑和李宗盛”。在那些回答中,有人评价罗大佑的词有禅意,并举例“不变的你,伫立在茫茫的尘世中,将心事化进尘缘中”。我觉得罗大佑大部分歌词透露的正是“尘缘未了“的性格,反而处处写“缘起缘灭”的李宗盛则似乎破解了滚滚红尘苦挣扎却又理当如此的法门。他是“和自己赛跑的人”,是“为了更好的明天拼命努力”的“小李”,也是那个看穿“日子像是道灰墙你骂它也没有回响,好像越不想怎样就越是怎样”的“大哥”。

我自己体会最深的评论是“罗大佑是个永远不老的社会学家,李宗盛是个没怎么年轻过的心理学家”。如果我还能再做些解释,大概可以说:罗大佑是一个皱着眉头爱批判的乐观主义者,而李宗盛则是个一边叹息一边微笑的悲观主义者。能够让李宗盛的作品透出那种叹息着笑、笑着叹息的,是他歌词中的“辩证”。

第一次听对李宗盛歌词的这种分析,是在马世芳制作的《音乐五四三》中。那期节目里马世芳与李宗盛讨论了他写歌的“手艺”。李宗盛转述陈勇志对他的评价,说“大哥的词特别辩证”。“我都是因为、所以、然后……,大部分都是这样一个结构。……因为这样,所以这样,接下来我转头跟他讲说是这样这样……”

我觉得李宗盛用的最妙的不是“因为所以”,而是那个“转头”。他歌词的流动常常是走头无路后又峰回路转,或者相反,在释然之后又在某地踌躇。在立义破义、即立即破,迂迂回回的波折中展开理性与感性间的对话。

前一句他唱“我宁愿流泪也不愿意后悔”,

然后转头又说“可是我害怕终于还是要心碎”。

前一句他唱“总是平白无故的难过起来”,

然后转头又说“然而大伙都在,笑话正是精彩”。

前一句他唱“也许我们从未成熟,还没能晓得,就快要老了”,

然后转头又说“尽管心里活着的还是那个年轻人”。

前一句他唱“曾经真的以为人生就这样了,平静的心拒绝再有浪潮”,

然后转头又说“斩了千次的情丝却断不了,百转千折它将我围绕”。

他唱“工作是容易的,赚钱是困难的。恋爱是容易的,成家是困难的。相爱是容易的,相处是困难的,决定是容易的,可是等待是困难的。”

他唱“想得却不可得,你奈人生何。该舍的舍不得,只顾着跟往事瞎扯。等你发现时间是贼了,它早已偷光你的选择。是不能原谅,却无法阻挡,恨(爱)意在夜里翻墙。是空空荡荡,却嗡嗡作响,谁在你心里放冷枪。”

因为“辩证”,所以常有留白,意味深长,所以难做定论,无所皈依。

他质问:“当我尝尽人情冷暖,当你决定为了你的理想燃烧,生活的压力与生命的尊严哪一个重要?”

他怀疑:“一个人在理想与现实中跌倒,这样的创伤,要多久才能医得好?一个人在现代与传统中寻找,怎样的答案,才能让大家都觉得好?”

他惋惜:“虽然岁月总是匆匆地催人老,虽然情爱总是让人烦恼,虽然未来如何不能知道,现在说再见会不会太早?”

马世芳在2011年出版的《昨日书》中写道:“李宗盛的歌则几乎都是‘个人主义’式的内容,那些百转千回的辩证,同样只能属于‘大人世界’,你得见识过若干江湖风雨,才能体会他那些‘世故的情歌’”。我想那些犹疑和郁结,那些调侃和苦笑,大概就是马世芳所谓“大人世界”的那种“世故”吧。

大学毕业后才开始听李宗盛唱歌,听他本人唱自己写的歌。他总能将一首作品重塑出与原唱完全不同的气质。

无印良品的《伤心地铁》,唱男孩的挫败与不舍,李宗盛则唱出了男人的原谅与释怀。

娃娃唱《漂洋过海来看你》是表白爱的渴望,李宗盛则是自诉情的无解。

张艾嘉《爱的代价》是唱生命中的女儿情,李宗盛则是在儿女情中唱人生。

莫文蔚唱《寂寞的恋人啊》是自我疗伤,李宗盛却出离事外安慰你。

赵传唱《我终于失去了你》是不甘,李宗盛则是唱放下。

这种创造,不仅因为他自带重低音的大叔声线,还因为如他所说他对于“语气”的重视。还是在马世芳那期节目中,李宗盛说:“我做制作人的第一条理论就是,唱歌是讲话的延伸,不然就没有语气。所有的歌词等于戏剧里面的对白”。因此他还示范了以几种不同的语气来说这句“你爱我吗?”李宗盛善用语气,偶尔叹息,偶尔激烈,偶尔停留,偶尔嬉笑打诨,偶尔深吸一口气。听他念唱,很容易在呼吸咏叹中沉静下来,投入进去。

如果说有某个季节某个时间特别适合听李宗盛唱歌,对我来说是秋天的晚上。一个人关上灯,拉好窗帘,调高音量,沉静地、激烈地注目世事沉浮的波澜,或者钻进内在情绪的深处,坦白并坦然。